社会的課題をプログラミングで解決しよう

-

分類

- A

-

対象学年

- 小学5年

- 小学6年

-

対象科目

- 総合

-

所要時間

- 3コマ以上

-

難易度

- 発展

-

適正グループ人数3人組

学びの目的

・地域で抱えている課題に目を向ける 例)防災、高齢者の生活サポート、農家の高齢化など ・ミニロボの動きで課題解決方法を考える ・仲間との共同作業を行う ・プレゼンを体験する ※この指導案はミニロボプログラミングを体験済みの子ども向けです。

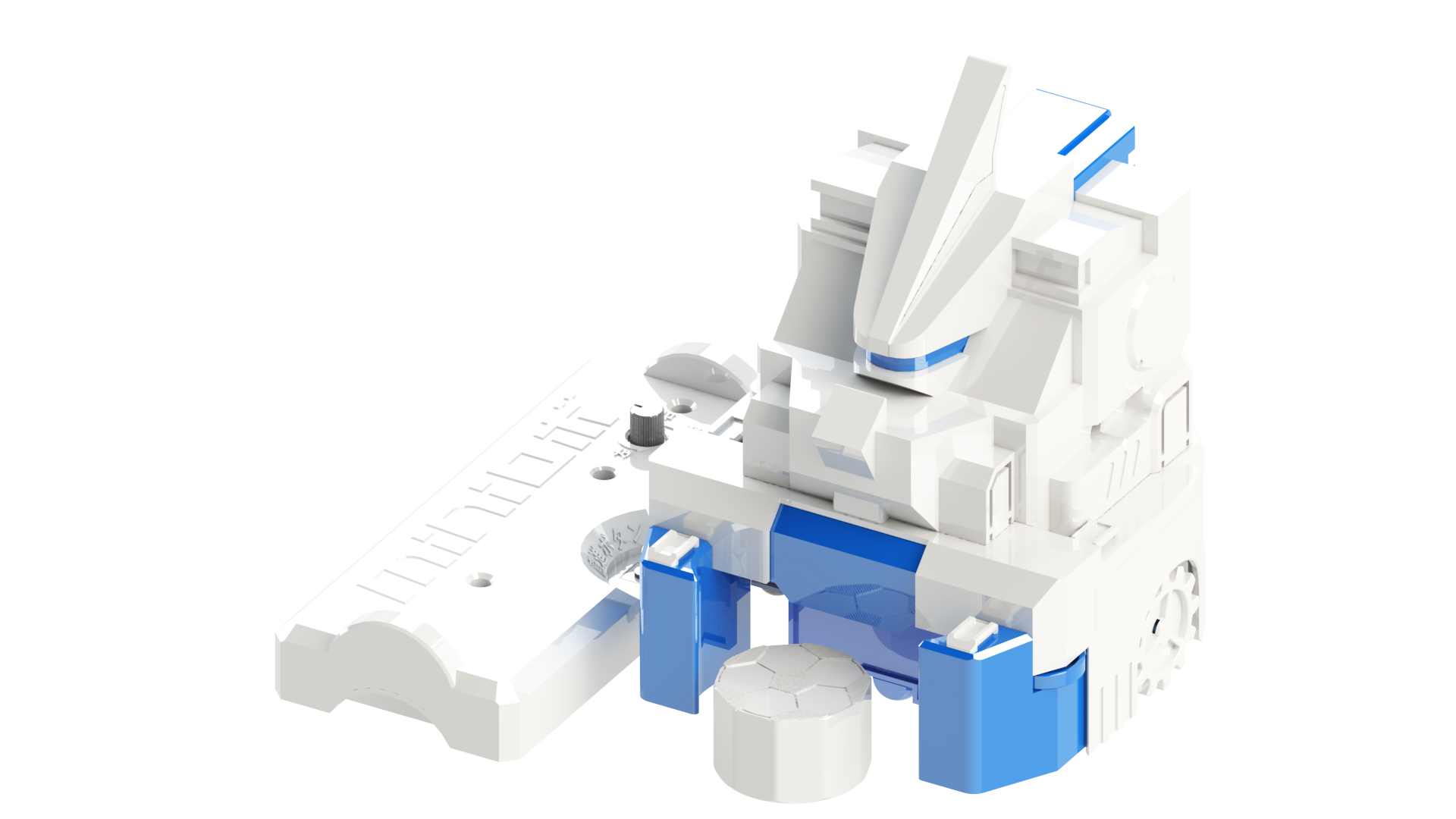

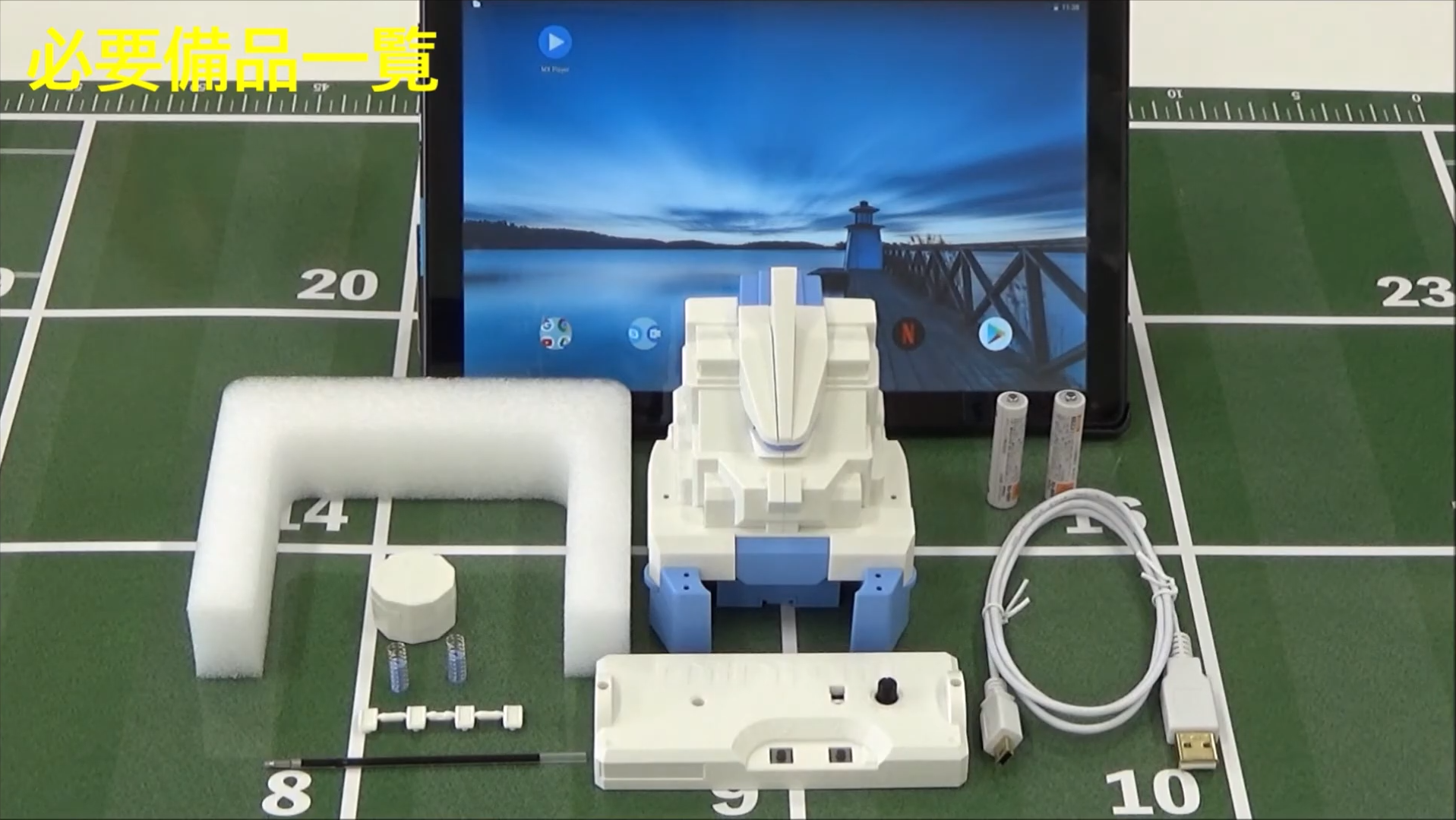

準備する物

◆必要なもの ・説明用パワーポイント(無償提供可) ・ミニロボPR-01セット ・ChromebookまたはWindows版PC、 タブレット(Windows版またはAndroid版) ・走行用マット又はシート(模造紙でも可) ※詳細はチュートリアル動画「授業で必要な備品一覧」 をご覧ください。

授業の流れ

【1-2時間目】課題調査と選択

①地域の課題調査

まずは自分たちが住んでいる地域の課題を洗い出すことから開始。抽象的で構わないので教師側よりいくつか例をあげて子ども達が考えるきっかけを与えると良いかもしれない。 徐々に進むべき方向が定まってきたらタブレットを利用して情報収集、地域の住民に聞き取り調査を行うなど行動に移る。

②解決すべき課題を選択

地域の課題がある程度把握できたらどのような解決方法がありそうかグループ内で話し合い。この時間を通して子ども達が地域への関心を深める雰囲気を作っていきたい。 自分達で選んだ課題を自動的に動くロボットで解決できるかが大きな鍵となる。子ども達の想像力に期待したい。

【3-4時間目】シート作成

①シートデザイン

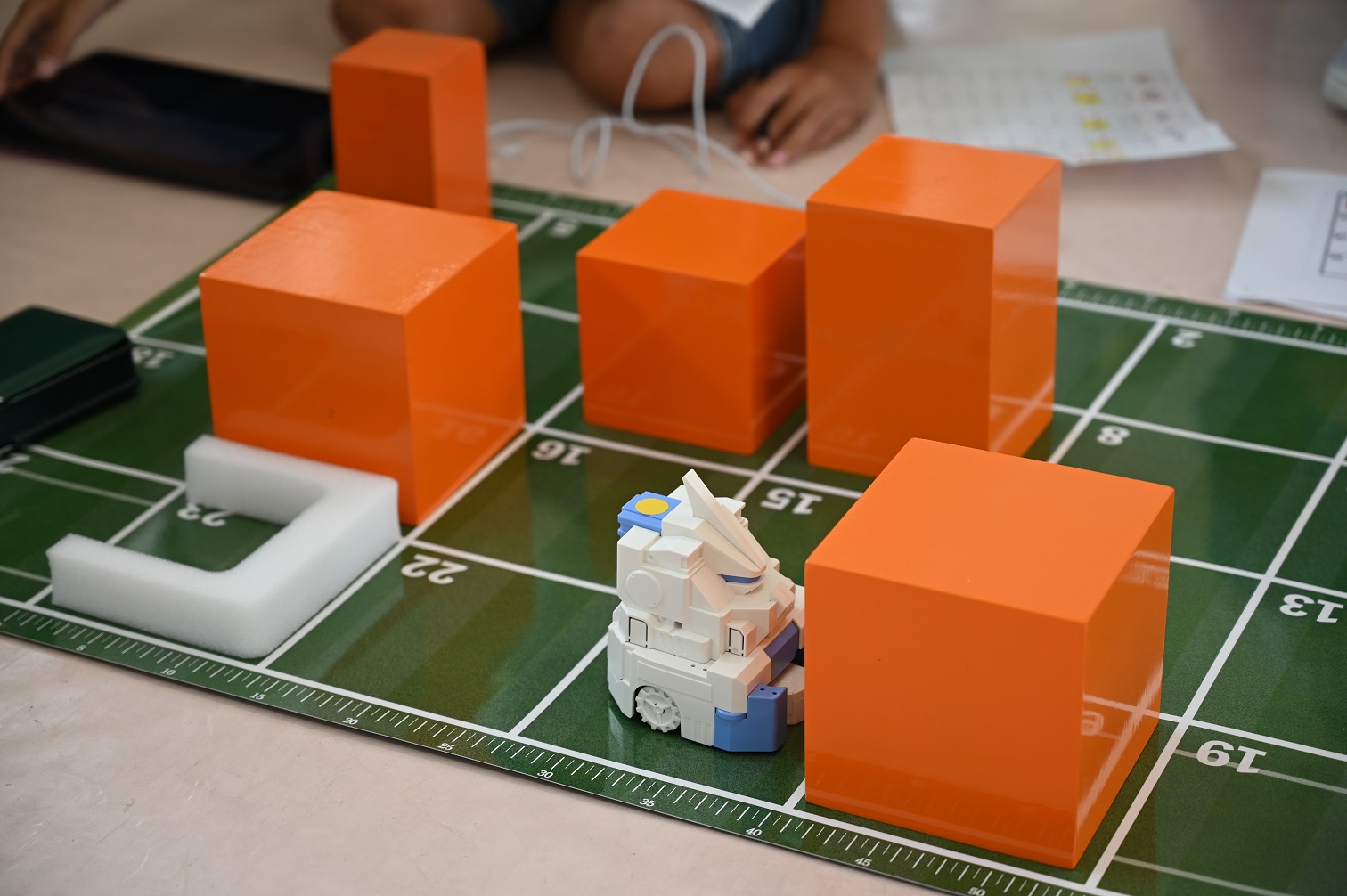

選択した課題内容に応じてミニロボが移動するエリアを災害現場、町、農場、お店の中、病院などに見立てて模造紙上のデザインを検討する。 色使い、立体的な障害物の配置などある程度自由にデザインさせたい。 ロボットを動かすので前進する距離、曲がる角度、何を運ぶかなど楽しく計画できると良い。

②シート作成

ここから本格的なグループ作業となるので、全体をまとめる人、絵を描く人、色をぬる人、立体的なものを作る人など役割分担が明確になっていると良い。 共同作業で大事なことは頻繁にコミュニケーションを取ること。チームワークの大切さを学んでほしい。 ここでの雰囲気作りはプログラミング実践につながってくるので大事にしたい。

【5-6時間目】プログラミング実践

①ミニロボの動きをプログラミング

想定される現場、現象をもとにミニロボの動きをプログラミングしていく。 どの程度前進し、どこで曲がり、何秒止まるかなど事前に計画を立ててタブレットに入力していくのが良い。

②試行錯誤

シート上をミニロボが思い通りに動くかどうかはプログラミングと現場の条件次第。 計画通りに動かない場合は全体の動きを俯瞰的に見られるかどうかが大切なポイントとなる。タブレットの画面ばかり見ていると視野が狭くなる可能性があるので、計画書作成は必須。 効率的にプログラムを修正できるよう試行錯誤を重ねてほしい。

【7-8時間目】

①プレゼン資料作成

自分たちの取り組み内容をわかりやすく発表できるよう資料を作成する。 この課題を取り上げた理由、プログラミングしてみて難しかった点、どのように解決したか、やり終えての感想などフォーマットを決めてあげると取り組みやすいのでは。 実際に動かしたときの動画も準備。子供自身が自分たちのタブレットで撮影、編集したものを使用。

②プレゼン、振り返り

みんなにわかりやすく伝えることを目的に発表。 発表資料は見やすいものになっていたか?聞いている人にわかりやすい話し方ができているか?などの客観的な評価があると良い。 参加した全員に達成感を味わってほしい。

重要ポイント

実社会とのつながり

教科書内容をしっかり学ぶと同時に、現在刻々と動いている実社会を垣間見ることで、子ども達は生きる力を身につけることになる。 大都市でも地方都市でも、また日本に限らずどこの国でも課題は存在する。学校で身につけた基本的知識を現実社会で活かせるよう広い視野を持ってほしい。

プログラミングの役割

これまでプログラミング技術のおかげで私たちの生活は十分便利で豊かになっている。しかしながら世界的、地域的に見ても解決すべき問題はこの先も存在し続ける。 最先端の学びであるプログラミング教育が将来どんなことにつながっていくのかを示すことは大変重要である。

主体的な学び

プログラミングしたロボットが目の前で動くと子ども達の目の色が変わってくる。どこの地域でもその光景は変わらない。 大人がちょっとしたきっかけを与えるだけで子ども達は自ら行動する。 どの子どもにも均等にそのチャンスが与えられるようミニロボプログラミングを活用していただきたい。