低学年向け①「アンプラグド演習」

-

分類

- C

-

対象学年

- 小学1年

- 小学2年

-

対象科目

- 総合

-

所要時間

- 1コマ

-

難易度

- 入門

-

適正グループ人数

学びの目的

・プログラミングがワクワクする学びであることを体験する ・アンプラグドでプログラミング的思考を体験する

準備する物

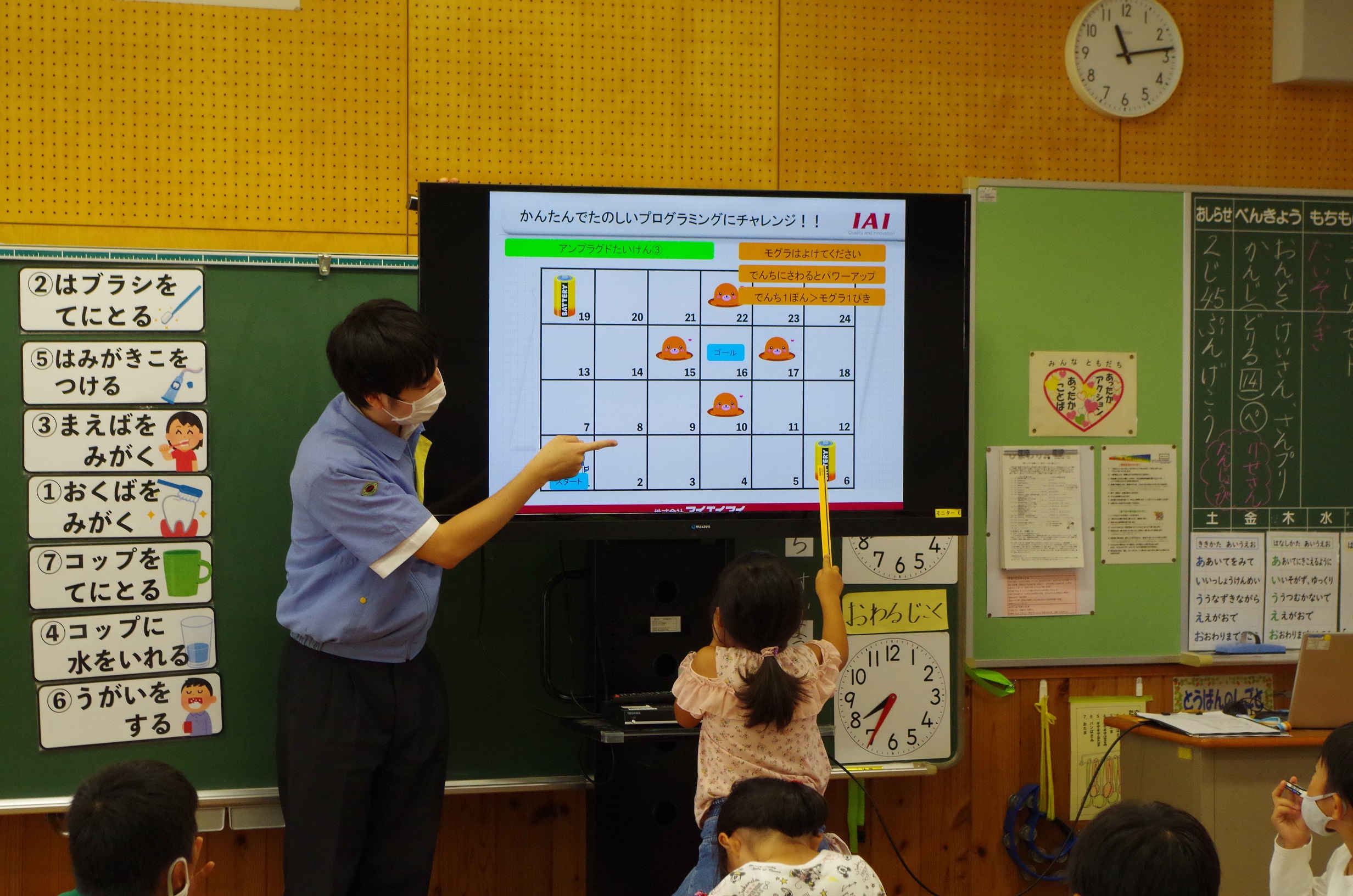

・説明用パワーポイント(無償提供可) ・モニタ ・ワークシート(本サイトよりDL可)

ワークシート

◆アンプラグド体験用 スタートからゴールまでどのような道順で進んでいくかを直接書き込んでいく word形式ですので編集可能です。 ◆ルール例 ①移動可能ルートは縦横のみ 斜め移動はNG ②ミニロボくんがいるマスは通れない ③バッテリーを1個取った状態でミニロボくんに触るとミニロボくん1体を消せる ④同じルートを通っても良い

ファイルをダウンロード

授業の流れ

プログラミングの初歩を学ぶ

①日常とコンピュータの関係事例紹介(10分)

◆チュートリアル動画「授業進行用動画①②③」参照 日頃当たり前に使っている電化製品や自動ドア、信号機などプログラミングされているものは身の回りにたくさんある。コンピュータによって世の中がどのように進歩しているか具体例を示しながら理解を深めていく。 事例を紹介した後、身の回りにどんなものがあるかグループ内討論→発表

②ロボットプログラミングとは?~映像で学習(5分)

◆チュートリアル動画「授業進行用動画⑤」参照 工場内で活躍する最先端の産業用ロボットを映像で紹介(動画はアイエイアイが提供可)。 産業用ロボットは常に同じ動きを繰り返す(速くて正確な仕事⇒高品質な製品)。移動するスピードやモノをつかむ強さなどを人間が数値で入力する必要があることを理解してもらう。

③アンプラグド体験(30分)

まずはPCやタブレットを使わずプログラミングにチャレンジ。 スタートからゴールまでどのルートを通るかを考え、ワークシートに書き込んでいく。 課題は5種類。全体的に簡単なレベルだが難易度が少しずつ上がり、ルールもやや複雑になってくる。 斜めに進む事は不可、モグラをよける、電池に触るとパワーアップなど子供達が興味を持てるルールを加えていく。

重要ポイント

①日常とプログラミング

示された具体例をもとに学校内、家庭内、町中にあるプログラミングされているものを連想していく。身近なものがプログラミングされていると理解できれば親近感がわいてくるはず。 生まれたころからPC、スマホなどが家庭内にあるのが当たり前の世代なので、具体的なものを連想できれば理解は深まるはず。

②自分の考えたことを言葉にする

自分の意見をみんなの前で発表するのはどの授業でも求められる能力。「前に〇マス進む」など具体的な言葉で説明することが大事だと伝えていく。一人一人が発表するごとにみんなで拍手するなど場の盛り上げ方を工夫していきたい。

③プログラミング的思考を実践

PCやタブレットを使っていないが、ゴールまでのルートを考えることで自然と試行錯誤することになる。そしてルートをワークシートに書き込むことによって考え方が可視化される。 「他にもルートはないかな?」「何通りのルートが考えられた?」「障害物をよけるためにどんな方法を考えた?」など子供達が主体的に試行できるよう様々な角度から声掛けしてほしい。